《路石铸魂 工地淬炼 工程实战:“蜀道工匠”培养的创新与实践》教学成果报告

(2025年9月)

技能强国,必与国家战略同频共振。从“交通大国”迈向“交通强国”,四川始终是“规模最大、风险最高、难度最大”的攻坚主战场。党的十八大以来,四川交通战线挺进盆周高山、高原极地,直面“地形极端复杂、地质极度活跃、气候极端恶劣、生态极端脆弱、施工极限困难”五大世界级挑战。征服世界级蜀道,必须锻造能在极限环境中“甘奉献、精技艺、敢创新”的新一代“蜀道工匠”,为国家战略腹地铸强交通脊梁。这是新时代赋予四川的新使命。

然而,现实却存在“缺乏奉献精神、缺乏岗位适应性、缺乏创新能力”的育人困境。2013年起,学院携手万亿国企蜀道集团等企业,以“高职院校土木专业实践教学环节的系统设计与实践(四川省2013-2016年高等教育教学改革项目)”“高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)”道路养护与管理骨干专业建设等重点改革项目为依托,开展改革试点。投入2.7亿元,通过第一期国家“双高计划”道路桥梁工程技术专业群建设(2019-2023年)、“交通土建类专业转型升级与数字化改造研究与实践(2022-2024年)”“交通职业教育交通强国专项试点”等项目进行应用实践,不断优化完善。十余年磨一剑,形成了“蜀道工匠”培养的创新成果,深度契合党的二十大 “加快建设交通强国”的重大部署。

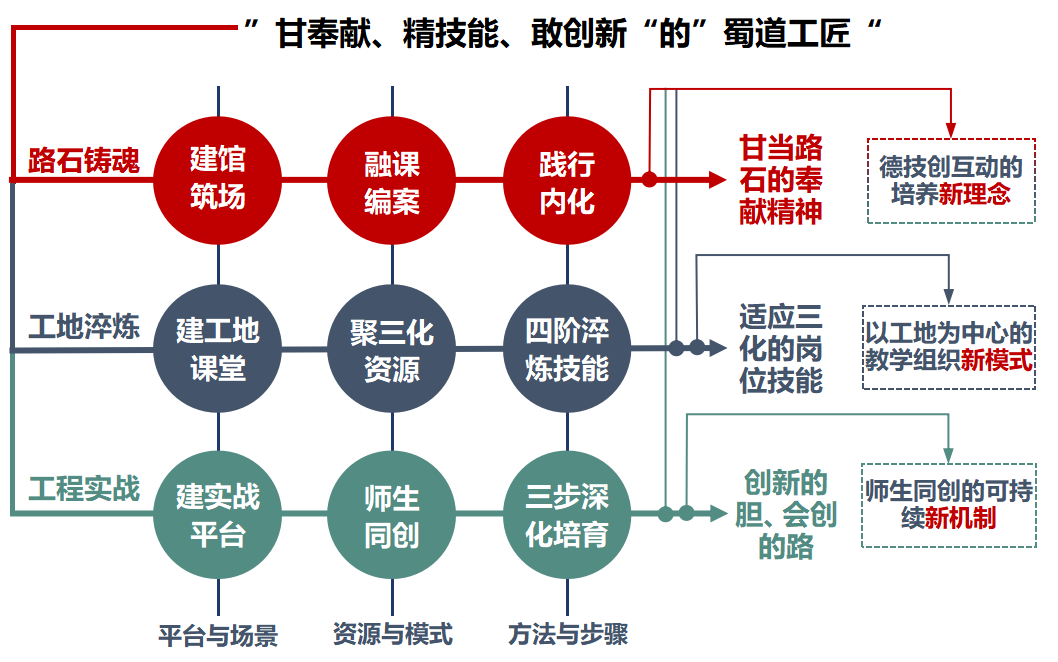

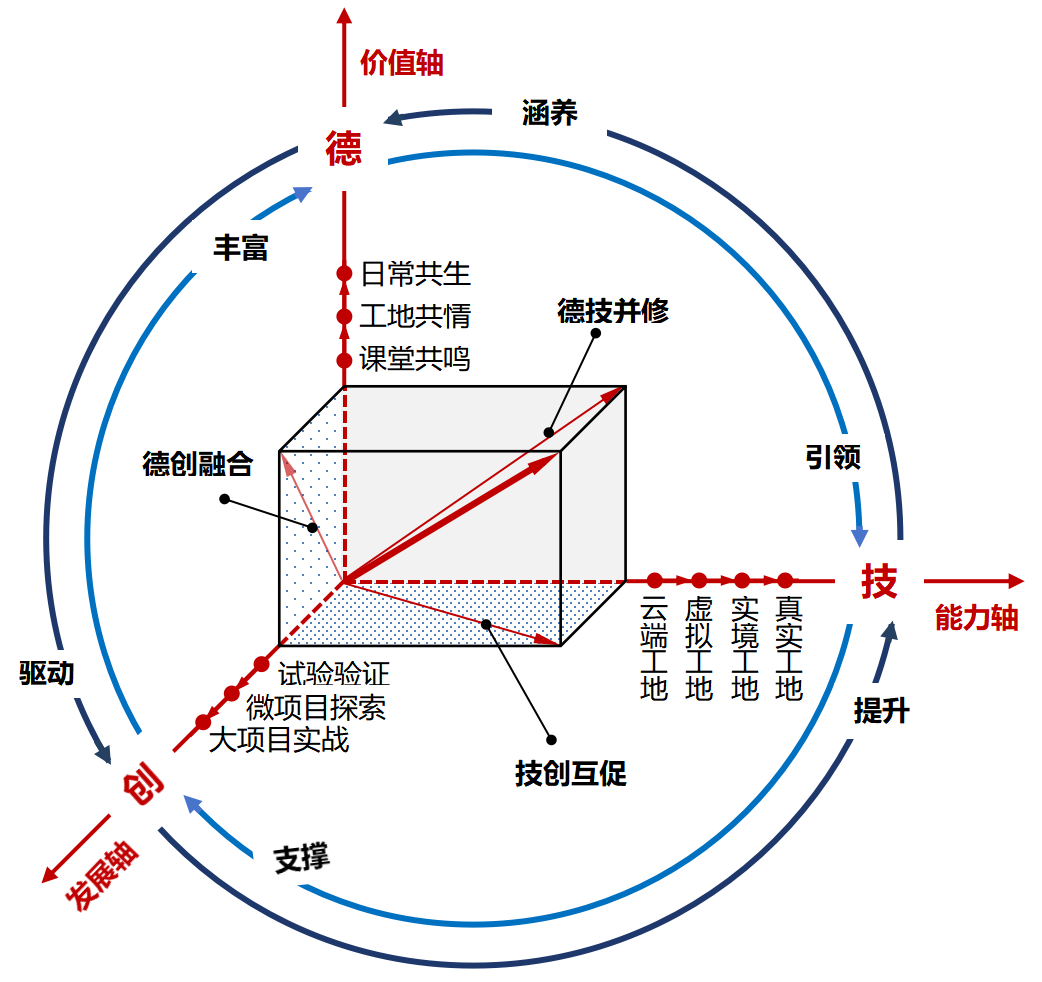

主要成果如图1所示。

图1 成果简介示意图

成果创新了“德-技-创互动”高技能人才培养理念。“德”强化价值引领,“技”淬炼实践能力,“创”赋予持续发展潜力。三者相互赋能、互动促进。

一是“路石铸魂”塑造价值。携手万亿国企蜀道集团打造川藏公路博物馆育人基地,构建“场馆浸润+工地熏陶”生动情境。推动“两路”精神进入课堂、嵌入工地、融入生活,将“甘当路石”深铸于心、践行于行。

二是“工地淬炼”打磨绝活。与蜀道集团等链主企业共建产业学院,打通工地与课堂教学的壁垒,“远程认知工地—虚拟工地试错—实境工地轮训—工地现场轮岗”四阶递进,打通了从新手到能手的蜕变路径,毕业生岗位适应能力显著增强。

三是“工程实战”激活创新。与蜀道集团下属公路院等共建技术创新平台,“工程出题”进行实战,组建“匍匐班”,师生协同创新。“试验验证—微项目—大项目”逐步深化,锤炼了学生创新胆识,实现成果现场转化、就地应用。

改革铸就“破蜀道天险、为锦绣筑路”的技能人才培养高地。道桥专业获得国家“双高计划”A档专业群验收“优”等次。近5年毕业生平均就业率达97.03%,大型国企就业比例从26.3%跃升至56.5%,实现高质量就业的新跨越。全省32个超级工程,校友100%主持和参与。从世界最快高铁成渝中线、世界第一高墩金阳河大桥,到远跨重洋的苏伊士运河转体桥,毕业生以卓越实战能力,赢得用人单位近100%的满意度。

校友屡获殊荣:2021年,蒋青淞获党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号;2023年,刘洪在“格鲁吉亚南北走廊”创月掘进426米新纪录,荣膺“高加索之星”。

2022年12月,四川省委常委、副省长田庆盈赞誉学院“为我省实现‘蜀道难’到‘蜀道通’并迈向‘蜀道畅’的历史性跨越作出了重要贡献”。2024年7月,教育部原副部长吴岩听取学院汇报时高度肯定“培养了真正具备实战能力的技能人才”。2025年8月《人民日报》头版头条刊发《蜀道新歌》彰显育人成效。改革经验被新疆交通职业技术大学等30余所院校借鉴推广。

一、主要解决的教学问题

(1)面对四川盆周高山极地、高寒缺氧、地灾频发施工环境,学生“缺乏奉献精神”待不住,浸润铸魂难。

(2)面对交通建设“机械化、智能化、绿色化”转型升级,学生“缺乏岗位适应性”,实践技能培养滞后。

(3)面对施工现场复杂技艺和工法挑战时常常束手无策,学生“缺乏创新意识和能力”,创新训导跟不上。

二、解决问题的方案

1.“路石铸魂”内化两路精神。

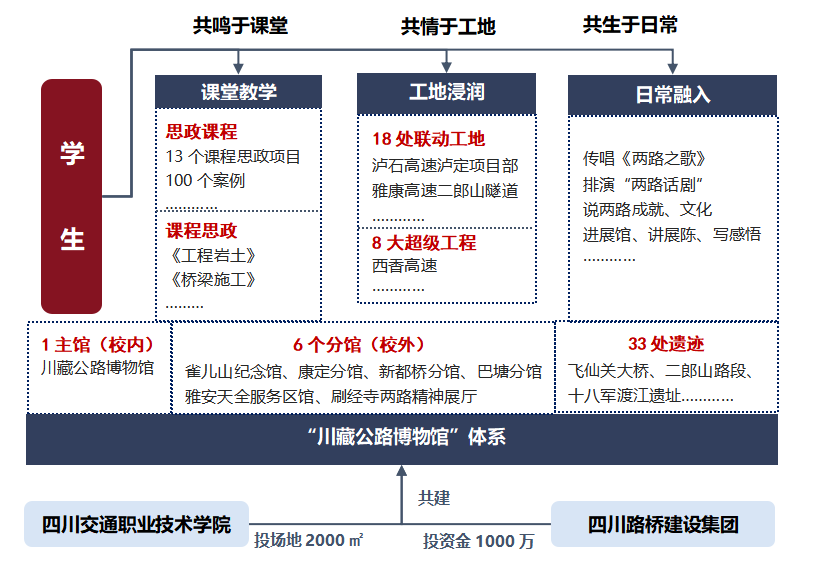

建馆筑场:构建“顽强拼搏、甘当路石”的“两路”精神育人场景。引进路桥集团投资1000万元,建成校内川藏公路博物馆主馆(图2);携手雅康高速公路公司等共建“雅安天全”等6个分馆;联动甘孜州交通局保护利用“飞仙关大桥”等33处红色遗址。将雅康高速二郎山隧道、世界最大地下互通元宝枢纽等18个工地、泸定特大桥等8个超级工程化为鲜活课堂,让红色资源可知可感。

图2 川藏公路博物馆和两路精神“路魂”雕塑

融课编案:将“两路”精神、成就与文化的素材系统融入专业课程,打造了《工程岩土》等13项课程思政示范项目,建设省级课程思政示范专业。开发了3D博物馆资源,精选编制了“养路人坚守:海拔最高的道班”等百余个“路石铸魂”特色案例,融入思政课程。以道桥专业独有的“两路”红色元素,塑造学生的价值信念。

践行内化:组织学生入馆讲解、撰写感悟、上好“开学第一课”;讲述《川藏公路口述史》、传唱“一条大路向天边”、排演“两路”话剧,在艺术中重温历史,在生活中浸润灵魂。开展重走“两路”、工程选线等实践活动,3人一组深入金阳河特大桥等工地,宣讲筑路英雄故事,通过到工地创新实战、轮岗训练,浸润“甘当路石”的奉献精神。

将“两路”精神共鸣于课程、共情于工地、共生于日常,最终内化为学生“甘于当路石”的奉献自觉(图3)。

图3 “路石铸魂”内化两路精神示意图

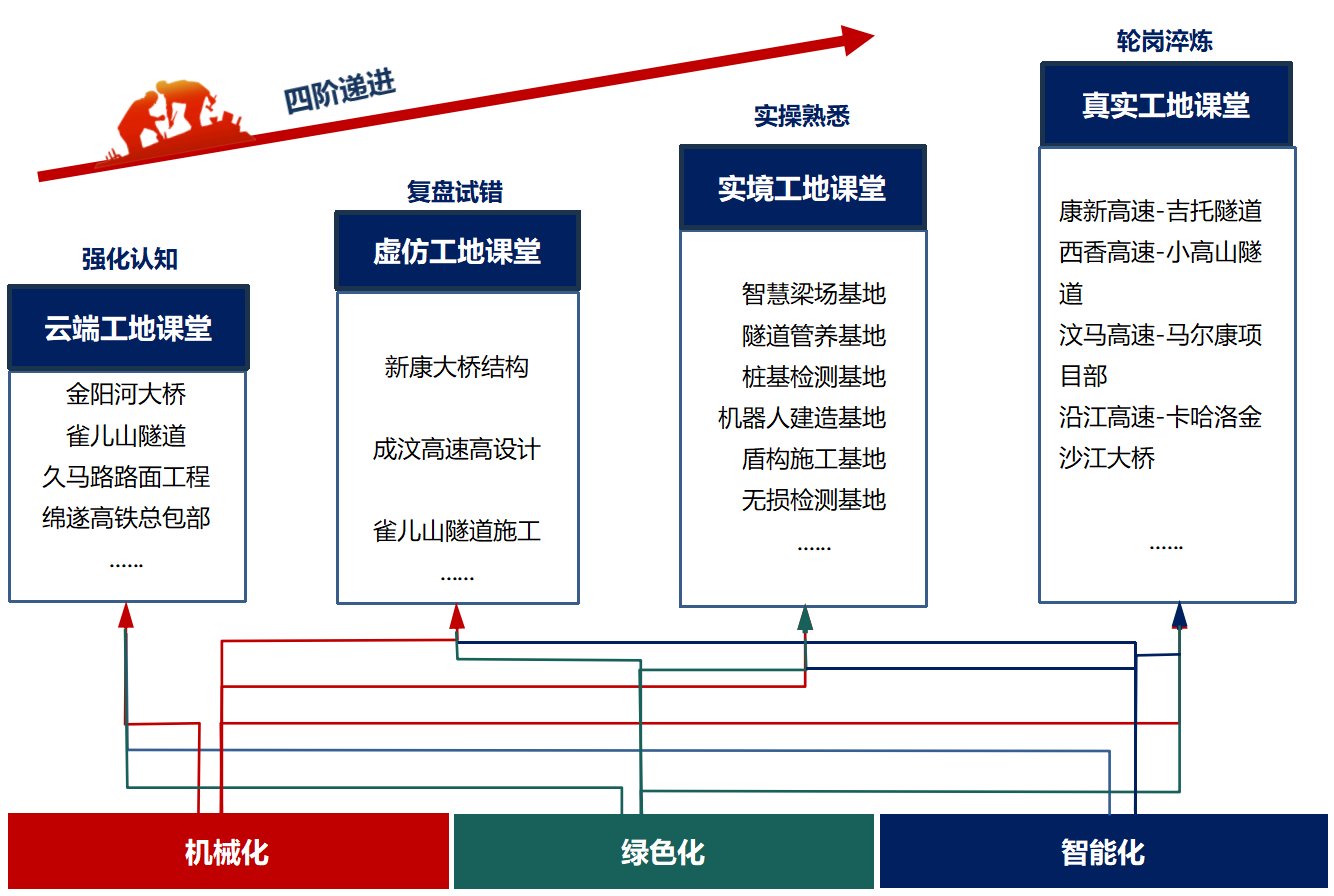

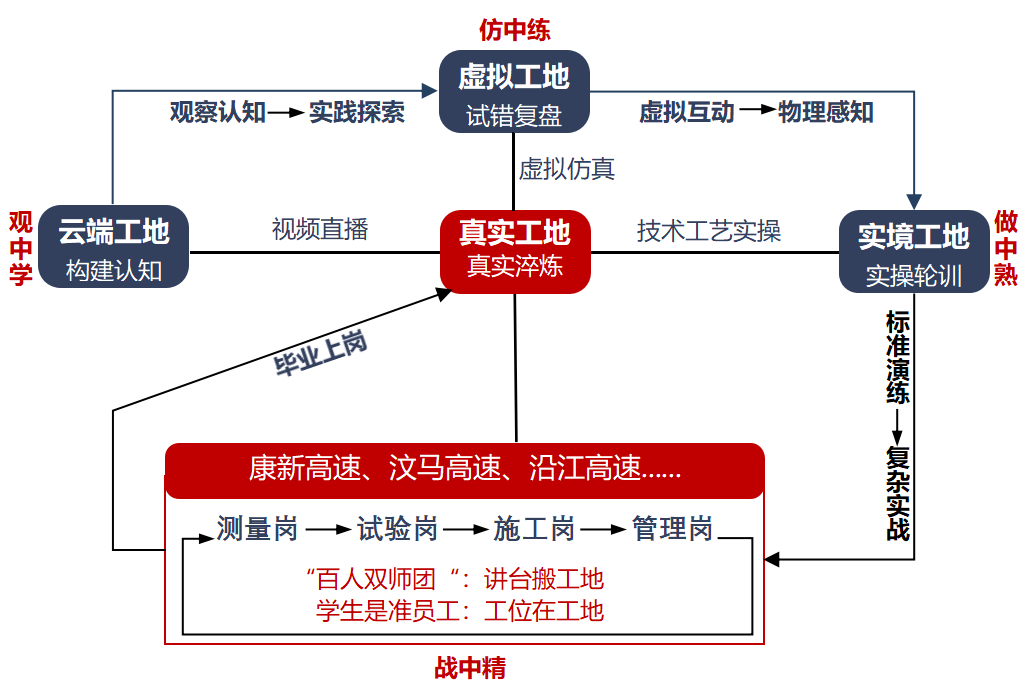

2.“工地淬炼”锻造岗位技能。

拓展工地课堂空间:与蜀道集团共建产业学院,投入4000万元,建成30个工地直播教室,实时观摩金阳河大桥等施工工艺工序。共享300余个工地,常态化运行18个“工地课堂”,在金阳河三峡连心桥练习装配、成渝智慧梁场制备T梁、折多山隧道实操掘进、沿江高速训练无人测绘。动态配置川交路桥总工汪碧云等40名产业导师,校企共建“百人双师团”。

汇聚工地“三化”资源:中国铁建捐赠价值3000万元盾构机装备,蓝海智装捐赠多臂台车等设备,建成“机械化”实训基地。将兴康特大桥工艺转化为仿真资源,引进西香高速工地技术技艺,同步建成智能建造、智慧梁场等“智能化”生产实训基地。转化“脆弱地质高海拔隧道施工”等工艺难题,对接低碳施工、再生路面等真实项目,建成“绿色化”建养训练基地。对应更新《数字技术与土木工程信息化》等课程,全面推进课程数字化。

工地淬炼四阶递进:构建“认知—虚拟—实操—轮训”四阶递进培养体系。通过“直播工地课堂”观摩,建立工艺工序和理论认知。借助虚拟仿真基,实现“虚拟工地”地反复演练试错复盘;同时。在校内具有“实境工地”特征的生产性实训场景,轮训实操夯实技能。进入久马高速等18个真实工地,在不同岗位轮训,跨工地历练,锻造复合技能。

工地承载,四阶递进,有效提升学生岗位适应性(图4)。

图4 “工地淬炼”四阶递进示意图

3.“工程实战”提升创新能力。

共建创新平台:联合省公路院等企业,共建3个省级、4个工程技术中心,覆盖隧道安全、钢管混凝土桥梁、人工智能交通、绿色低碳建材等方向。围绕平台建设新增和修订《科研奖励办法》《大师工作室管理办法》等16项制度,每年安排100万元激励学生创新,绩效总额的25%激励教师创新,激发师生创新动力。

师生同创实战:选拔学生组建“匍匐班”,桥梁大师牟廷敏等领办匍匐班,“百人双师团”与匍匐班学生组成混编团队。“工程出题、实战驱动”,师生同创,开展1项国家自然科学基金、3项省级重点课题及68项厅级与横向项目,精准破解“四向八廊”重大工程难题,共同研发20余项标准与工法。

三步深化培育:在成渝中线隧道等8个工地试验室及校内实验室开展试验验证,培育创新基本素养。将大项目拆解为微项目,通过钢管砼桥梁混凝土泵送等真实课题,完成毕业设计。依托工地实现大项目系统化研究应用,实现就地转化,点燃学生创新激情,挖掘创新能力。

“同题共答、循序深化”,在实战中培养创新能力(图5)。

图5 学生工程实战培养创新能力案例

三、创新点

1.理念创新:创立“德-技-创互动”高技能人才培养新理念。

成果突破传统“德技并修”的二维框架,构建“德-技-创互动”三维架构,形成“德技并修、技创互促、德创融合”的立体协同育人理念(图6),2025年9月被《中国交通报》专题报道。

图6 “德-技-创互动”高技能人才培养理念示意图

“德”引领,形成价值轴,为技能和创新厚植根基。通过“课堂共鸣、工地共情、日常共生”逐步浸润熏陶,将“甘当路石”内化为行动自觉。让学生在淬炼技能时更有韧劲,创新时拥有不竭的内驱力。

“技”支撑,形成能力轴,让价值和创新落到实处。通过“直播认知—虚拟闯关—校内轮训—工地轮岗”四阶训练。技能成为价值转化的载体,成为创新的实现工具,为师生协同攻关提供支撑。

“创”驱动,形成发展轴,使技能与价值实现跃升。通过“试验验证、微项目探索、大项目实战”循序渐进培养,形成技术和工艺创新能力,促使技能突破边界上升到新高度;通过解决工程问题,为价值赋予新内涵,提升学生可持续发展能力。

2.模式创新:构建了“以工地为中心”的教学组织新模式。

突破传统校园封闭教学组织,系统构建了“以工地为中心”的教学组织模式,实现育人场域、师资配置、学习身份的“工地化”变革(图7)。

图7 “工地为中心”的教学模式创新示意图

课堂进工地。构建了泛在的“工地课堂”空间,将课堂搬进工地现场,构建起“云端工地+虚仿工地+实境工地+真实工地”虚实结合、远近协同、层次递进的工地教学场境,实现“工地课堂”3年全覆盖。

讲台搬工地。教师讲台移至工地一线,“百人双师团”长驻工地教学,产业导师工地岗位指导。“同步建设周期”实施柔性教学管理,破解教学安排与建设工期不匹配难题,保障教学内容与施工节奏同步。

工位在工地。将实训工位搭建在工地施工现场,学生成建制、分批轮换到工地学习,以准员工的身份在测量、试验、施工等多个岗位轮岗,跨工地轮换历练,淬炼复合技能。

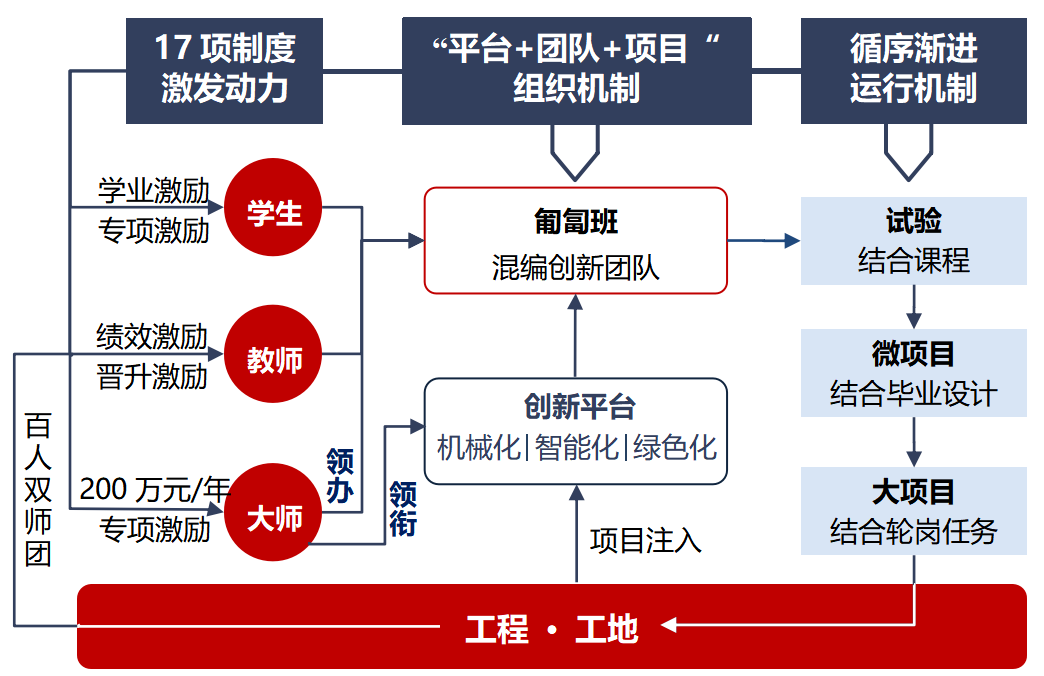

3.机制创新:建立了保障“师生同创”可持续的新机制。

系统构建“动力—组织—运行”有机结合的“师生同创”机制保障,形成闭环支撑(图8)。

图8 “师生同创”可持续机制示意图

重塑激励机制激发动力。重构激励制度,以绩效分配、科研积分改革为核心,实施“管理费免除+配套经费+税费返还”政策,推动成果收益全额反哺团队。设立百万创新基金激励学生,并将教师指导成效纳入绩效考核,实现“激励到位、活力迸发”。

再造组织机制汇聚合力。依托技术创新平台,聘请行业大师领办“匍匐班”,“行业大师+校内导师+工地工程师+学生”组成混编团队。“工程出题”,共同开展试验验证、完成微项目,大师引领进行大项目攻坚,通过平台、团队和项目,让师生同创有载体、有主线。

打通运行机制畅通路径。系统构建“三进”运行链路:进实验室,实现实验验证与课程融合;进“匍匐班”,将微项目成果直接转化为毕业设计;进工地,推动团队成果应用于实际工程并转化为教学案例。

四、推广应用效果

1.人才培养质量显著提升。

近五年平均就业率达到97.03%,国企就业比例实现翻番,从2018届的26.29%逐渐攀升到2019届的48.94%,2020届达到56.53%,并持续稳定在50%以上(数据来源:全国高校毕业生就业管理系统)。四川“四向八廊”战略大通道的建设骨干78%是我院校友、41%是近十年毕业生。全省建成和在建的32个超级工程100%由校友主持和参建。毕业生奋战在世界最快高铁成渝中线、世界第一高墩金阳河大桥、全球咽喉苏伊士运河转体桥等超级工程,用人单位满意度近100%。

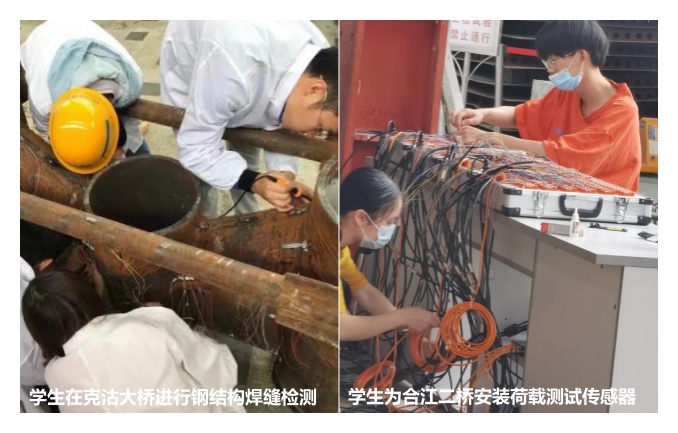

近三年学生获国赛奖励24项,其中国家一等奖9项、全国冠军8名。何易修、吴娇等“匍匐班”学生与牟廷敏大师共同解决混凝土泵送工艺,支撑克枯大桥(世界最长钢管砼桥)等超级工程,涌现出“全国脱贫攻坚先进个人”蒋青淞,格鲁吉亚南北走廊公路项目月掘进426米施工纪录创造者、“高加索之星”刘洪等优秀典型。见图9。

图9 毕业生贡献典型案例

2.人才培养支撑明显增强。

道路与桥梁工程技术专业在第一期国家“双高计划”A档专业群验收中获“优”等次。主持了“公路养护与管理”等国家级职业教育专业教学标准5个,主持和主研了国家级专业资源库等3个,主持了国家级课程和规划教材8门(部),建成BIM技术国家级生产性实训基地、交通智能建造国家级虚拟仿真实训基地等8个。

建成第三批全国高校黄大年式教师团队。团队中涌现中共中央国务院“全国先进工作者”1名、享受国务院政府特殊津贴专家2名、吴福—振华全国交通教育优秀奖3名、交通运输青年科技英才4名、省级各类人才和荣誉称号11名。

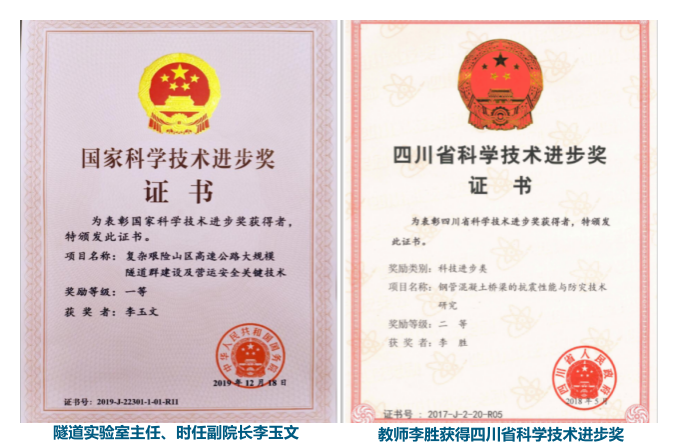

建成“长大公路隧道安全实验室”等7个省级科技创新平台,长大公路隧道安全实验室主任、时任副院长李玉文获2019年国家科技进步一等奖,李胜等连续5年获得四川省科技进步奖。教师参与的工程建设项目先后摘得“乔治・理查德森奖”“古斯塔夫林德撒尔奖”“ITA 度工程大奖”3项工程界诺贝尔奖。

图10 教师获奖证书案例

3.育人经验推广海内外。

校内推广:育人理念全院推广成效明显,学生获得国家级竞赛金奖25项;建成黄大年团队2个、国家职教创新团队2个、7个国家级资源库,共同主持职教101项目1个,近3年毕业生就业率始终保持在96%以上。

国内推广:先后25次在全国性会议上分享国家战略人才培养的经验做法,近3年有青海职业技术大学等国内100余所职业院校前来学习交流,新疆交通职业技术大学等30余所职业院校部分或全部借鉴本成果。

国际推广:道桥专业人才培养标准和专业建设方案被非洲坦桑尼亚交通大学应用,《公路施工及检测技术》等6个课程标准被老挝教育部认证采用,《钢管混凝土节点焊接》等20余个工法和标准,应用于东南亚孟加拉达卡绕城高速公路等10余个国际项目,为“一带一路”沿线培训交通建设人员1.2万人天。

4.政府和媒体广泛赞誉。

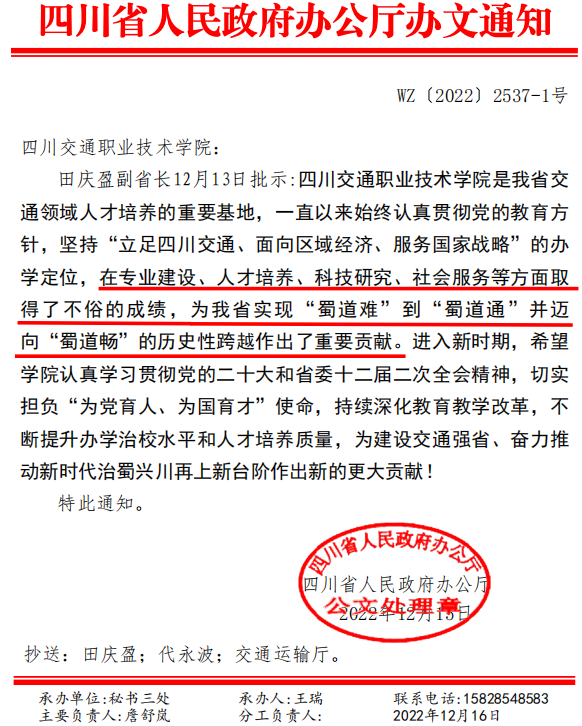

2022年12月,四川省委常委、副省长田庆盈批示“学院为我省实现‘蜀道难’到‘蜀道通’并迈向‘蜀道畅’的历史性跨越作出了重要贡献”(图11)。2024年7月,教育部原副部长吴岩听取学院汇报时,赞许学院“服务国家战略腹地,紧跟交通强国需求,培养了真正具备实战能力的技能人才”。2024年8月,教育部职业教育与成人教育司彭斌柏司长来校考察时,表扬学院“将课堂搬进工地、专业建设对接行业、主动服务国家战略”。

图11 四川省委常委、副省长田庆盈对学院人才培养成效的批示

人才培养成效获媒体报道100余次。2025年8月《人民日报》头版头条刊发“蜀道新歌”点赞四川交通成就和高技能人才培养成效。2025年9月《中国交通报》专题报道本成果育人理念创新成效。2022年交通运输部致函表扬“为全国交通技能人才培养做出了积极贡献”。