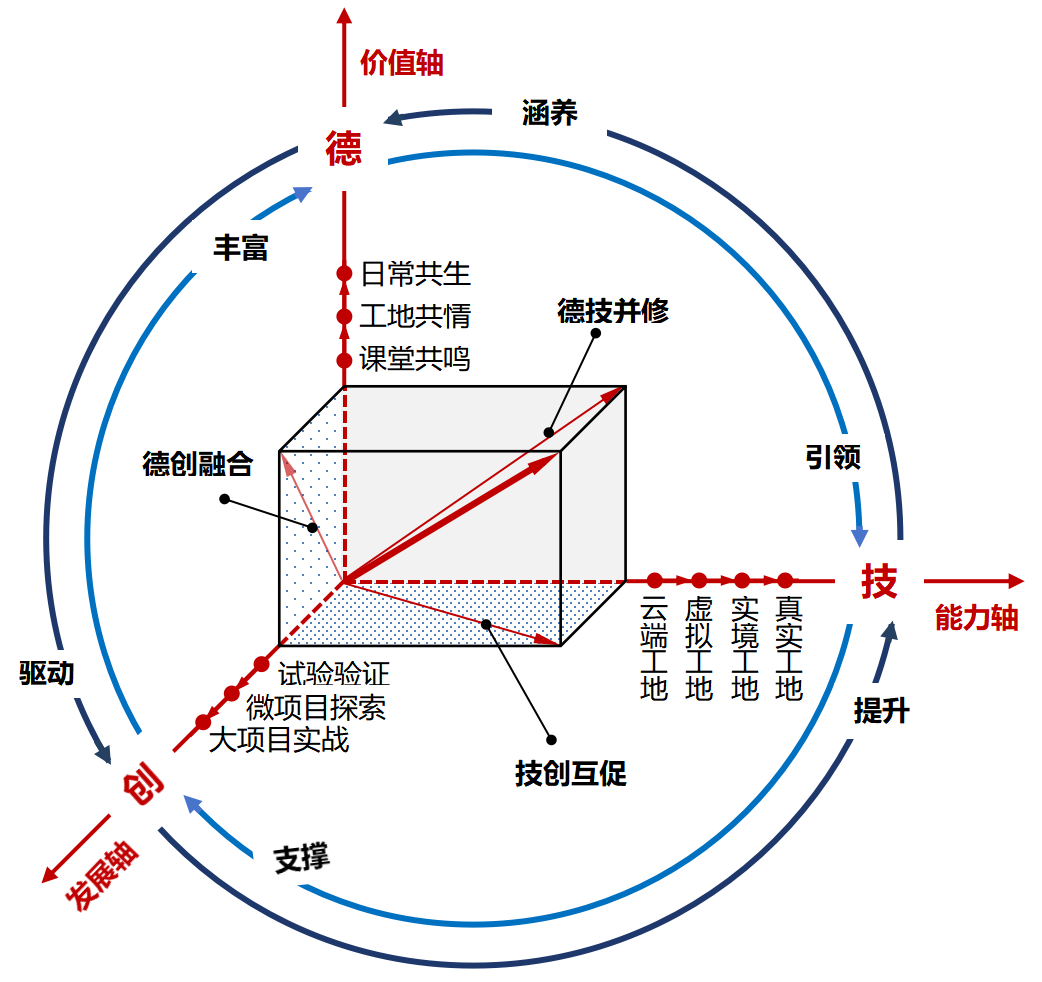

1.理念创新:提出“德-技-创互动”高技能人才培养新理念

成果突破传统“德技并修”的二维框架,构建“德-技-创互动”三维架构,实现“德技并修、技创互促、德创融合”立体化育人(图1),2025年9月被《中国交通报》专题报道。

“德”引领,形成价值轴,为技能和创新厚植根基。通过“课堂共鸣、工地共情、日常共生”逐步浸润熏陶,将“甘当路石”内化为行动自觉。让学生在淬炼技能时更有韧劲,创新时拥有不竭的内驱力。

“技”支撑,形成能力轴,让价值和创新落到实处。通过“直播认知—虚拟闯关—校内轮训—工地轮岗”四阶训练。技能成为价值转化的载体,成为创新的实现工具,为师生协同攻关提供支撑。

“创”驱动,形成发展轴,使技能与价值实现跃升。通过“试验验证、微项目探索、大项目实战”循序渐进培养,形成技术和工艺创新能力,促使技能突破边界上升到新高度;通过解决工程问题,为价值赋予新内涵,提升学生可持续发展能力。

图1 “德-技-创互动”高技能人才培养理念示意图

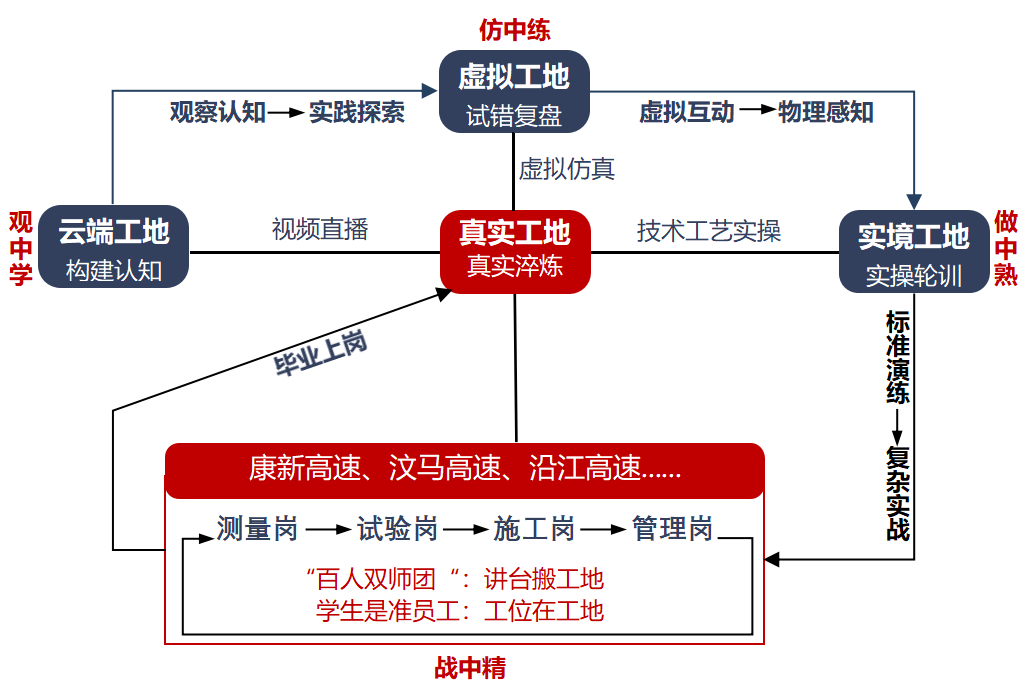

2.模式创新:构建了“以工地为中心”的教学组织新模式

实现育人场域、师资配置、学习身份的“工地化”变革,见图2。

课堂进工地。构建泛在的“工地课堂”教学空间,将课堂搬进工地现场,建立了“云端工地+虚仿工地+实境工地+真实工地”虚实结合、层次递进的工地教学场境。

讲台搬工地。教师讲台移至工地一线,“百人双师团”长驻工地教学,产业导师工地岗位指导。实施柔性教学管理,实现教学内容与工程进度动态适配,破解了教学节奏与施工周期脱节的现实难题。

工位在工地。将实训工位搭建在工地施工现场,学生成建制、分批轮换到工地学习,以准员工的身份在测量、试验、施工等多个岗位轮岗,跨工地轮换,在真实生产链条中淬炼复合技能。

图2 “工地为中心”的教学模式创新示意图

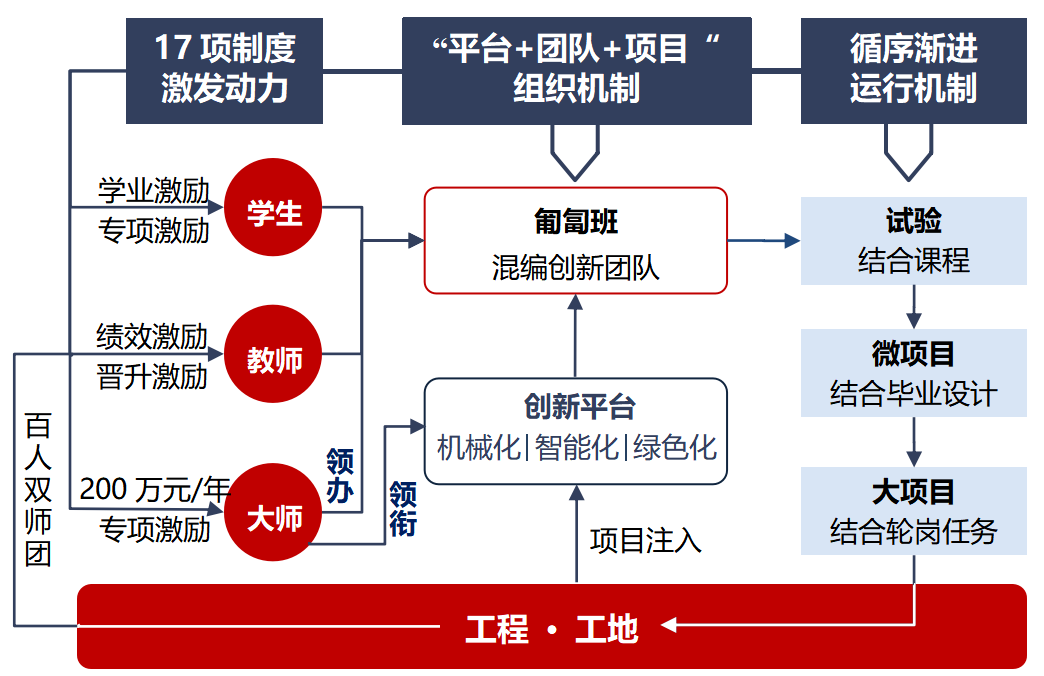

3.机制创新:建立了保障“师生同创”可持续的新机制

构建了“动力—组织—运行”有机结合的闭环机制,见图3。

重塑激励机制。改革绩效分配、科研积分等制度,实施“管理费免除+配套经费+税费返还”政策,成果收益全额反哺团队。设立百万创新基金激励学生,教师指导学生创新纳入考核、与绩效挂钩。

再造组织机制。依托技术创新平台,“行业大师+校内导师+工地工程师+匍匐班学生”组成混编团队。用创新平台、混编团队和科技项目,师生共同凝聚在一起,形成有组织的创新合力。

打通运行机制。系统构建“三进”运行链路:进实验室,实现实验验证与课程融合;进“匍匐班”,将微项目成果直接转化为毕业设计;进工地,推动团队成果应用于实际工程并反哺教学案例。

图3“师生同创”可持续机制示意图